海苔のサイズ規格とは?

海苔の基本的なサイズと単位

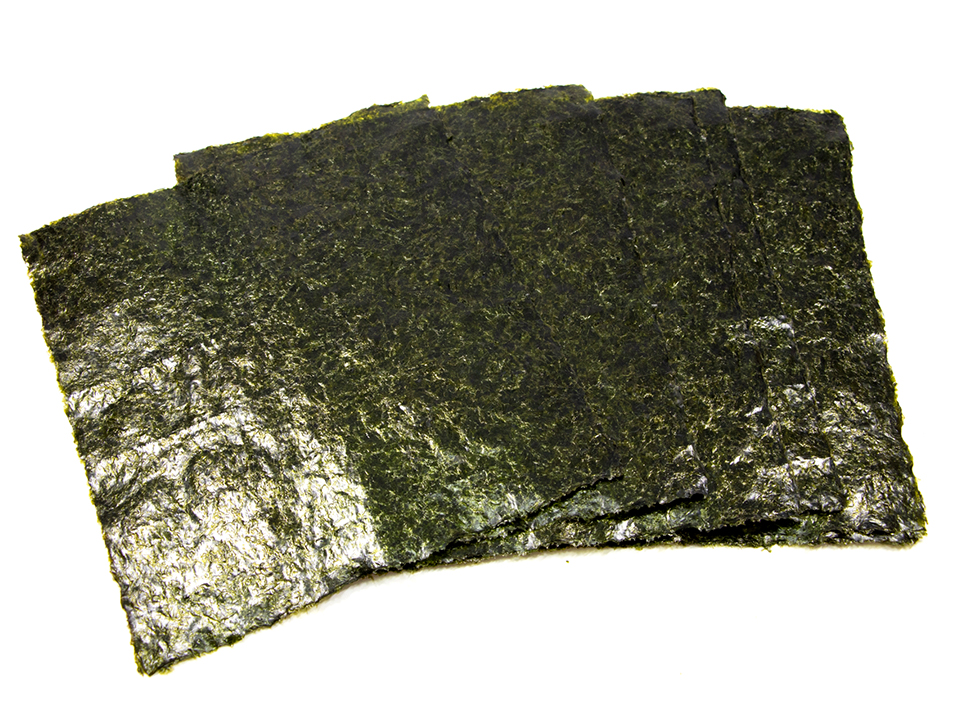

海苔のサイズは、用途に応じてさまざまな規格が存在します。基本的な単位として「全型(全形)」があり、これはおよそ「21cm×19cm」のサイズが一般的です。これを基準にさまざまなカットサイズが存在します。

また、海苔のサイズは、地域やメーカーごとに若干の違いが見られることもあります。例えば、一部の地域では全型よりもわずかに大きめのサイズが主流であったり、逆に小さめの規格が一般的に使用されていたりします。さらに、厚みの違いによっても使用感が変わるため、単純にサイズだけでなく、用途に適した海苔を選ぶことが重要です。

日本国内で流通している海苔のサイズは、食品業界の標準規格に基づいて決められていますが、個々の家庭や飲食店では、さらに細かく用途に合わせて調整されることが多いです。例えば、寿司店では巻きやすいように特別なサイズにカットされた海苔が使われることがあり、コンビニのおにぎり用の海苔は一度に食べやすいように設計されています。

こうした背景から、海苔のサイズについて理解を深めることは、食材の適切な活用や料理の仕上がりに大きく影響を与えます。適切なサイズの海苔を選ぶことで、見た目や味わいだけでなく、作業のしやすさや保存のしやすさも大きく変わってきます。

業務用と家庭用のサイズの違い

業務用の海苔は、一度に大量に使用することを前提に、大きめの全型や半切サイズが多く使われます。特に寿司店や飲食店では、巻き寿司や手巻き寿司を作るために全型の海苔を多用し、効率よく使用するために大判サイズの海苔が好まれます。また、業務用の海苔は、枚数が多くまとめて販売されることが多いため、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。

一方、家庭用の海苔は、すぐに食べられるように8切や10切などの小さなサイズにカットされたものが一般的です。これにより、手巻き寿司やおにぎりを作る際に手間をかけずに使えるメリットがあります。また、家庭用海苔は湿気を防ぐために個包装されていることが多く、長期間の保存にも適しています。

さらに、業務用と家庭用では海苔の厚みや加工方法にも違いが見られます。業務用の海苔はしっかりとした厚みがあるものが多く、巻き寿司などで破れにくいように設計されています。一方、家庭用では食感を重視した薄めの海苔が選ばれることが多く、軽い口当たりを楽しめます。このように、業務用と家庭用の海苔は、用途や求められる特性に応じて適切なサイズや加工方法が採用されているのです。

海苔のサイズが重要な理由

海苔のサイズは、料理の仕上がりや使い勝手に大きく影響します。たとえば、おにぎりには半切が適しており、巻き寿司には全型が必要です。おにぎりの場合、半切サイズの海苔はちょうどご飯を包みやすいサイズであり、食べる際にもバランスが取りやすくなります。また、全型を使うことで、大きなおにぎりやお寿司を作ることが可能になります。

一方で、手巻き寿司では8切や9切のサイズが適しています。これらのサイズは、手軽に一口で食べられるサイズ感を持ち、見た目にも美しい仕上がりになります。さらに、海苔のサイズは料理の美味しさにも大きな影響を与えます。たとえば、大きすぎる海苔を使用すると、食感が悪くなることがありますし、小さすぎるとご飯や具材をしっかりと包むことができなくなります。

また、保存方法や風味の保持にも影響を与えます。全型の海苔は一度開封すると湿気を吸いやすく、保管時には乾燥剤入りの密封容器に入れる必要があります。一方、小分けされた海苔であれば、1回の使用量を考慮して必要な分だけ開封できるため、風味を長く保つことができます。特に、高級な焼き海苔や味付け海苔は開封後の劣化が早いため、適切なサイズを選ぶことが重要です。

このように、海苔のサイズは単に形状の違いだけではなく、料理の完成度、食感、保存方法に至るまで、さまざまな要素に関わってきます。用途に応じて適切なサイズを選ぶことで、より美味しく、見た目にも美しい料理を楽しむことができるでしょう。

海苔のサイズ一覧

全型(全形)海苔の特徴

全型は最も基本的な海苔のサイズであり、巻き寿司や手巻き寿司に使用されることが多いです。

8切、9切、10切の違いとは

これらのサイズは、全型を均等にカットしたものです。

※「8切」(約 2.6cm×9.5cm):手巻き寿司やおにぎり用

※「9切」(約 2.1cm×9.5cm):細巻き寿司用

※「10切」(約 1.9cm×9.5cm):おかずやおつまみ用

3切と半切の使い方

※「3切」(約 7cm×19cm):太巻き寿司やサンドイッチに使われることが多い。

※「半切」(約 10.5cm×19cm):おにぎりや巻き寿司に適しています。

海苔のサイズの読み方

サイズの呼称と表記方法

海苔のサイズは、”全型(ぜんけい)21×19cm” のように表記されることが一般的です。切られたサイズも “8切(はっさい)2.6×9.5cm” などと表記されます。

海苔のサイズを数える方法

海苔は “枚” や “束(10枚単位)” で数えられることが多いです。

地域によるサイズの呼び方

地域によっては、”のり一帖” という呼び方が使われることもあります。

各サイズ別の使用例

おむすび(おにぎり)に最適なサイズ

半切(はんさい)や8切サイズが最適です。

寿司に適した海苔の選び方

巻き寿司には全型が基本ですが、細巻き寿司には9切や10切が使われます。

家庭用と業務用でのサイズ選び

家庭用では、使いやすい小分けサイズが便利であり、業務用では大判の全型が求められます。

海苔の保存方法とサイズの関係

サイズによる保存の工夫

大きいサイズの海苔は、密閉容器で保存し、使う分だけカットするのが良いです。特に全型や半切サイズの海苔は、一度に使い切るのが難しいため、湿気を防ぐために乾燥剤を入れた密封袋や専用の保存ケースを活用すると長持ちします。

また、保存の際には直射日光を避け、風味を損なわないように冷暗所で保管するのが理想的です。冷蔵庫での保存も可能ですが、出し入れ時の温度変化による結露が発生しないように注意が必要です。冷凍保存する場合は、1枚ずつラップに包んでから密封袋に入れることで、湿気を防ぎながら長期間の保存が可能になります。

さらに、頻繁に使う場合は、小分けにして別の容器に入れておくと便利です。特に料理に合わせて使いやすいサイズに事前にカットしておくことで、調理の際に手間が省け、すぐに使える状態を維持できます。こうした工夫をすることで、海苔の風味を最大限に保ちながら、美味しく楽しむことができます。

保存容器とサイズの選び方

全型の海苔を保存するには、専用のケースや密封袋が役立ちます。特に密封袋は、湿気や酸化を防ぐために重要であり、乾燥剤を入れることでさらに保存性を高めることができます。

また、海苔専用の保存ケースは、湿気を防ぎながらも取り出しやすく、利便性に優れています。例えば、ケースの蓋がしっかりと密閉されるタイプや、スライド式で片手で簡単に取り出せるものなど、さまざまな種類があります。これにより、頻繁に海苔を使用する場合でも風味を損なうことなく長期間保存することが可能です。

さらに、冷蔵庫で保存する際には、しっかりと密閉し、開封後はできるだけ早めに使い切ることが推奨されます。特に夏場など湿度の高い時期には、保管場所にも注意を払い、できるだけ乾燥した環境を保つことが大切です。

海苔の風味を保つためのサイズ選び

小分けされたサイズの方が、開封後の風味を保ちやすくなります。特に個包装タイプの海苔は、1回分の使用量に分けられているため、開封のたびに新鮮な状態で楽しむことができます。さらに、湿気の影響を受けにくく、保存時の管理も簡単になります。

また、小分けされた海苔は、持ち運びにも便利で、お弁当や外出先での食事にも適しています。例えば、キャンプやピクニックなどで使用する際には、必要な分だけ取り出して使えるため、余分に開封してしまうことがなく、無駄が出にくいのもメリットです。

さらに、味付け海苔や焼き海苔など、風味を重視する種類の海苔は、小分けサイズの方が長期保存しやすく、開封後の劣化を最小限に抑えることができます。このように、小分けされた海苔は利便性が高く、鮮度を保つ上でも優れた選択肢と言えるでしょう。

海苔を選ぶ際のサイズに関する基本

サイズを考慮するメリット

料理に適したサイズを選ぶことで、調理の手間を省き、美味しく仕上げることができます。また、適切なサイズの海苔を選ぶことで、食べやすさや見た目の美しさも向上します。

例えば、巻き寿司を作る際には全型の海苔が適しており、適切なサイズにカットすることで、巻きやすさや具材とのバランスが良くなります。一方で、おにぎりには半切サイズの海苔が最適であり、ご飯をしっかりと包み込むことができるため、食べやすく仕上がります。

また、手巻き寿司では8切や9切サイズが適しており、小さめの海苔を使うことで、手軽に食べられる一口サイズの寿司が作れます。さらに、家庭でお弁当を作る際には、10切サイズの小さな海苔が便利であり、おにぎりやおかずに巻くことで、食事にバリエーションを加えることができます。

海苔のサイズ選びは、料理の完成度だけでなく、調理のしやすさや保存のしやすさにも影響を与えるため、用途に応じて最適なサイズを選ぶことが重要です。

各タイプの海苔に対するサイズの影響

厚みや加工方法によってもサイズ選びのポイントが異なります。例えば、厚みのある海苔は歯ごたえがしっかりしており、巻き寿司やおにぎりに適しています。一方、薄めの海苔は口どけがよく、手巻き寿司やサラダのトッピングとして使いやすいです。

また、加工方法によっても特徴が異なります。焼き海苔はパリッとした食感があり、巻き寿司や手巻き寿司に最適ですが、味付け海苔は醤油や調味料が加えられているため、そのまま食べる用途に向いています。乾燥の度合いや炙り方によっても風味が異なるため、用途に応じて適切な種類とサイズを選ぶことが大切です。

さらに、海苔の厚みは保存にも影響を与えます。厚めの海苔は湿気を吸いにくく比較的長期間保存できますが、薄めの海苔は湿気を吸いやすく、開封後は密閉容器で保管することが重要です。このように、厚みや加工方法を考慮することで、料理の仕上がりや保存状態を最適化できます。

どのサイズを選ぶべきか

用途に応じて、全型・半切・8切・10切などを選びましょう。例えば、全型は巻き寿司や手巻き寿司に最適で、具材をしっかり包むことができます。一方、半切サイズはおにぎりに最適で、簡単に包むことができるため、食べやすさを向上させます。

また、8切サイズは手巻き寿司やちょっとしたおつまみにぴったりであり、一口サイズの料理にも適しています。10切サイズは、お弁当や小さなおにぎりに使いやすく、特に子ども向けの食事におすすめです。さらに、細巻き寿司やサラダのトッピングには、9切や10切の細めの海苔が便利です。

このように、海苔のサイズを適切に選ぶことで、料理の見た目や使い勝手が向上し、より美味しく楽しむことができます。

海苔のカット方法とサイズ

全型からのカットとその用途

全型を必要なサイズにカットすることで、無駄なく使えます。また、料理の用途に応じて適切なサイズにカットすることで、調理のしやすさや食べやすさが向上します。

例えば、巻き寿司には全型のまま使用されることが多いですが、細巻き寿司や手巻き寿司には半切や3切サイズが適しています。おにぎりには半切や8切サイズが一般的ですが、小さな子ども向けには10切サイズの海苔を使うと食べやすくなります。

さらに、全型からのカット方法によって、海苔の食感や使い勝手も変わります。はさみや包丁を使ってまっすぐにカットするだけでなく、ギザギザの切り口にすることで食べやすさを向上させたり、装飾的な用途にも活用できます。

また、大判の海苔をカットして使用する場合、湿気対策が重要になります。カット後の海苔は密封容器や乾燥剤と一緒に保存することで、風味を長持ちさせることができます。こうした工夫をすることで、海苔を無駄なく使いながら、さまざまな料理に適応させることが可能になります。

カットサイズによる風味の違い

小さくカットした海苔は、開封後に風味が落ちやすいので注意が必要です。特に湿度の高い環境では、開封後すぐに湿気を吸収しやすくなり、パリッとした食感が失われることがあります。そのため、カット後の海苔は乾燥剤と一緒に密閉容器に保存するのが理想的です。

また、個包装されている小分けタイプの海苔を選ぶことで、使用時の鮮度を保ちやすくなります。頻繁に使用する場合は、適量ずつラップで包んで保存すると、毎回新鮮な状態で楽しむことができます。さらに、冷蔵庫や冷凍庫で保存することで、湿気の影響を最小限に抑えることも可能です。

家庭用の海苔カットの方法

はさみや包丁を使って、使う分だけカットすると風味が保たれます。また、カットする際には、できるだけ清潔な道具を使用し、湿気の少ない環境で行うことが重要です。湿度が高いと海苔がしんなりしやすく、パリッとした食感が損なわれる可能性があります。

さらに、カット後の海苔は乾燥剤とともに密封容器に保存することで、長期間風味を保つことができます。特に、頻繁に使用する場合は、1回分ずつ小分けにして保存することで、常に新鮮な海苔を楽しむことができます。また、専用の海苔カッターを使用することで、均一なサイズに素早くカットでき、料理の仕上がりを美しくすることも可能です。

海苔のサイズについて理解を深めることで、料理の仕上がりや保存の工夫がしやすくなります。用途に合ったサイズを選び、美味しく楽しみましょう!